Eschborn/Taunus:

300

Schicksale in Wort und Bild, erhalten in einer Kartei

Eschborn hat ungewöhnlich gute Unterlagen über Zwangsarbeiter / Grüne: Stadt soll sich symbolisch an der Entschädigung beteiligen Von Katja Irle Viele Kommunen haben kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs brisante Schriftstücke vernichtet - darunter auch die Akten über Fremd- und

Zwangsarbeiter. Im Stadtarchiv Eschborn sind jedoch eine Kartei mit Namen und Fotos von etwa 300 Fremd- und Zwangsarbeitern sowie die Korrespondenz der Behörden erhalten geblieben. Die Bündnisgrünen fordern, daß sich die Stadt mit einer symbolischen Summe von 20000 Mark an ihrer Entschädigung beteiligt. Über das Thema Zwangsarbeit debattieren auch andere Städte im Rhein-Main-Gebiet. ESCHBORN. Die Karten sind leicht vergilbt, aber die Schrift darauf noch ebenso deutlich zu erkennen wie die Fingerabdrücke am unteren Rand und die schwarz-weißen. Fotos. Braune Karten für „Sowjetrussen", gelbe für Polen. Ihre Herkunft tragen die Männer und Frauen auch in Form

eines Aufnähers an der Brust: "Ost" für Ostarbeiter, "P" für Pole. Eine von den Nationalsozialisten verordnete Stigmatisierung, die für jeden sichtbar sein sollte. "Vielleicht hat man schlicht vergessen, die Akten zu verbrennen, oder die Kartei damals nicht gefunden", sagt Stadtarchivar Gerhard Raiß. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Fremd- und Zwangsarbeitern, die damals in

dem noch kleinen Ort Eschborn, in der ehemaligen Ziegelei der Hochtief AG und im Zwangsarbeiterlager der Ventilatoren-Firma Schiele schuften mußten. Der Großteil arbeitete jedoch in der Landwirtschaft. Die Kommune selbst habe damals keine Zwangsarbeiter beschäftigt, sagt Raiß. Im Archiv sind auch zahlreiche Behördenschreiben erhalten, die ein Schlaglicht auf die

Lebensbedingungen der Menschen werfen. In einem Propaganda-Merkblatt etwa wurde aufgelistet, wie sich „Volksdeutsche" gegenüber Polen zu verhalten haben: "Wer sie wie Deutsche behandelt oder gar noch besser, der stellt seine eigenen Volksgenossen auf eine Stufe mit Fremdrassigen (...) Wenn es nicht zu vermeiden ist, daß sie mit Euch unter einem Dach wohnen, dann bringt sie so unter, daß jede engere Berührung mit Euren Familien ausgeschlossen ist." Während nach Raiß' Recherchen viele Zwangsarbeiter in der Eschborner Landwirtschaft gut behandelt wurden, waren Denunziationen, Reglementierungen und Anfeindungen an der Tagesordnung Ein junger Eschborner, der sich in eine Zwangsarbeiterin verliebt hatte, wurde verraten und in ein Erziehungslager eingewiesen. Über das Schicksal seiner Freundin gibt es keine Hinweise. Dokumentiert ist hingegen ein anderer tragischer Fall von 1942:

Eine junge Zwangsarbeiterin hatte aus einer Bäckerei Lebensmittelkarten für ihren polnischen Freund abgezweigt und war dabei beobachtet worden. Aus Angst vor den Folgen hängte sie sich am Fensterkreuz auf. Die Spuren der anderen Fremd- und Zwangsarbeiter aus Eschborn verloren sich mit dem Tag der Befreiung durch die Alliierten oder schon vorher, wenn sie neuen Firmen

zugewiesen oder in andere Lager verschleppt wurden. Einige ehemalige Zwangsarbeiter haben sich jedoch an das Stadtarchiv gewandt, um für ihre Rentenzahlungen einen Nachweis über ihre Zwangsarbeit zu erhalten. Aufgrund der guten Aktenlage konnte ich vielen weiterhelfen", sagt Raiß. Auf eine Entschädigung warten die in Eschborn eingesetzten Zwangsarbeiter ebenso wie die

anderen aus Ost- und Mitteleuropa ins Deutsche Reich verschleppten Manschen jedoch immer noch. Ob und wie hoch die in der Landwirtschaft oder in privaten Haushalten eingesetzten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter über den 10-Milliarden-Mark-Fonds der deutschen Bundesregierung und der Wirtschaft entschädigt werden, ist noch unklar. Nachdem sich einige wenige deutsche Kommunen mittlerweile zu ihrer Mitverantwortung

bekannt haben, soll sich nach dem Willen der Bündnisgrünen auch Eschborn mit einer symbolischen Zahlung von 20 000 Mark beteiligen. Den Grünen sei vor allem daran gelegen, die Diskussion vor Ort anzufachen und auch über

eine Entschädigung der Landarbeiter zu reden, die bislang „außen vor" seien, argumentiert der stellvertretende Fraktionschef Klaus Stryz. Möglich sei das über Versöhnungsfonds, die damals unter Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl eingerichtet worden waren. Die Reaktion der CDU-Mehrheitsfraktion ist jedoch bislang verhalten. Auch Eschborns Bürgermeister Martin Herkströter, der sich 1999 für ein bundesweit einmaliges Rekordergebnis bei der Gewerbesteuereinnahme feiern ließ, ist skeptisch

. Die Kommune habe selbst keine Zwangsarbeiter beschäftigt, sagt der Christdemokrat. Er sei gegen die Zahlung einer "Pauschalsumme", könne sich aber eventuell finanzielle Hilfe im Einzelfall vorstellen. Auch andere Kommunen debattieren über Entschädigung, bislang meist ohne konkretes Ergebnis. Im Wetterau- und Main-Kinzig-Kreis steht das Thema demnächst auf der

Tagesordnung verschiedener Parlamente. Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU) hat als Vize-Präsidentin des Deutschen Städtetags die Bereitschaft zur Mitfinanzierung des Bundesfonds angekündigt. Konkrete Hilfen lassen aber auf sieh warten, weil Bund und Länder sich immer noch nicht auf ein Mitfinanzierungsmodell geeinigt haben. Deshalb liegt auch in Darmstadt, wo man über die Geschichte ehemaliger Zwangsarbeiter forscht, die

Entscheidung auf Eis. Sollte eine Beteiligung an der Stiftungsinitiative nicht zustande kommen, 'denkt' man hier darüber nach. den direkten Kontakt zu den ehemaligen Zwangsarbeiten über die Partnerstädte in Ungarn, Polen und der Ukraine herzustellen. FR 24.3.2000

Geld für Sauberkeit, nichts für Zwangsarbeiter

Die Stadt Eschborn macht sich schuldenfrei, will aber keine Vergangenheitsbewältigung finanzieren Von Regine Ebert Eine herbe Abfuhr haben die Grünen im Stadtparlament von Eschborn (Main-

Taunus-Kreis) mit einem Vorstoß zur Vergangenheitsbewältigung erlitten. Sie hatten beantragt, daß sich die Stadt mit dem symbolischen Betrag von 20000 Mark an der Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern beteiligt. ESCHBORN. Gerade noch hatte sich die Koalition aus CDU, Bürgergemeinschaft

Eschborn (BGE) und den Bürgerlichen im Stadtparlament selbst anerkennend auf die Schulter geschlagen: Mitte des Jahres will Eschborn (Main-Taunus-Kreis) zu den vier hessischen Kommunen gehören, die schuldenfrei sind. Aufgrund der überdurchschnittlich guten Finanzlage können Kredite von 19,5 Millionen Mark vorzeitig getilgt werden. Ein solider Haushalt, der auch Sonderausgaben erlaubt. Zum Beispiel 20000 Mark als Etat für

den neuen Burgerbeauftragten, der sich um die Sauberkeit in der Stadt kümmern soll. Ein Projekt, das auf Wunsch der Bürgerlichen zustandekam; als Bürgerbeauftragter wurde deren Fraktionsvorsitzender Dietmar Jerger benannt. Daß es wesentlich schwieriger ist, 20000 Mark zur Vergangenheitsbewältigung zur Verfugung zu stellen, mußten die Grünen in der Debatte über ihren Antrag erfahren. Die

Stadt solle sich mit einem symbolischen Beitrag an der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft zur Entschädigung von NS-Zwangsarbeitem beteiligen, so Antragsteller Klaus Strzyz (Bündnis 90/Die Grünen). Für ging es vor allem darum, eine Diskussion über das Kapitel Zwangsarbeiter in Gang zu setzen. Denn wahrend der NS-Zeit waren in Eschborn 300 Zwangs- und Fremdarbeiter beschäftigt: 50 Menschen bei Hoch-Tief, 70 bei der Firma

Schiele, zehn auf dem damaligen Flugplatz am Weißen Stein, 170 in der Landwirtschaft, wie Strzyz im Stadtparlament vortrug. Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen, die Akten über ihre Zwangsarbeiter kurz vor Kriegsende vernichteten, sind im Eschborner Stadtarchiv Namen und Fotos der Personen erhalten. Schon vor der Sitzung hatte sich abgezeichnet, daß die Mehrheitskoalition den Antrag

ablehnen wurde. Da nutzte auch der Versuch der Grünen nichts, dem politischen Gegner eine Brücke zu bauen: Für ihn seien auch andere Formen als ein finanzieller Zuschuß zur Stiftungsinitiative denkbar, betonte Strzyz, etwa Besuchsprogramme mit den Überlebenden oder Einzelentschädigungen Er bot an, den Antrag zurückzuziehen, um eine partei-übergreifende Losung zu erarbeiten. Den Konservativen reichte das nicht. Als

„Schnellschuß" wies CDU-Fraktionschef Peter Pohlen den Antrag zurück. Die öffentliche Hand müsse sich nicht nochmals an den Zahlungen beteiligen, für die die Steuerzahlungen über die Beteiligung des Bundes am Entschädigungsfonds ohnehin schon zur Kasse gebeten wurden. Außerdem gebe die Hessische Gemeindeordnung den Stadtverordneten vor, sich ausschließlich mit kommunalen Angelegenheiten zu befassen. Koalitionspartner Helmut Stock (BGE) empfahl den Stadtverordneten ebenfalls: „Wir

sollten die Sache in den Händen Lambsdorffs belassen und als Kommunalpolitiker unsere Arbeit tun." Die leichtfertige Erfüllung des Antrags könne den Anschein erwecken, daß damit alles erledigt sei. Noch deutlicher wurde Dietmar Jerger, Fraktionsvorsitzender der Bürgerlichen (ehemals Bund Freier Burger). Irgendwann müsse einmal Schluß sein, forderte er, nachdem in Deutschland seit drei Generationen Wiedergutmachung geleistet

werde. „Dieses Volk, unser Volk, das deutsche Volk hat genug bezahlt", so Jerger, die Stadtvater müßten den Mut haben, dies auch auszusprechen. FWG, FDP und SPD distanzierten sich in ihren folgenden Reden ausdrücklich von den Äußerungen Jergers. Zwar gehöre er selbst einer Generation an, die keine Schuld treffe, sagte der 29-jahrige SPD-Fraktionsvorsitzende der SPD, Thorsten Knecht, gleichwohl sei

er sich sehr bewusst, was in dieser Zeit passiert sei, und werde sich dafür einsetzen, daß das nicht vergessen werde. Die Stadt habe von den Zwangsarbeitern profitiert, auch wenn dort selbst keine beschäftigt waren, argumentierte Knecht. Die Beteiligung sei eine wichtige symbolische Geste, bei der die Stadtverordneten mit gutem Beispiel vorangehen konnten. Auch nach der Ablehnung ihres Antrags wollen die Grünen nicht aufgeben: Man könne

trotzdem gemeinsam nach anderen Varianten suchen, bot Klaus Strzyz an. Schon einmal waren sie im Stadtparlament mit einem Antrag für unplanmäßige Hilfeleistung gescheitert: 1999 wollten sie 10000 Mark für Kosovoflüchtlinge zur Verfugung stellen. Auch das wurde mit dem Hinweis abgelehnt, nach HGO seien Stadtverordnete für die Weltpolitik nicht zuständig. Nur wenige Kilometer weiter wird die Gemeindeordnung ganz anders interpretiert: Die

kleine, CDU-regierte Gemeinde Sulzbach stellt Jahr für Jahr 15000 Mark für „Soforthilfen" zur Verfugung - ohne lange Diskussionen. Empfänger waren unter anderem die Volksküche Sarajevo, Erdbebenopfer in der Türkei und jüngst die Hochwasseropfer in Mosambik. FR 11.4.2000

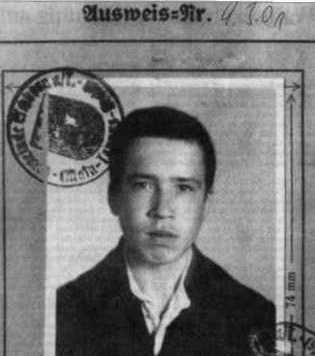

Nikola K. war Zwangsarbeiter in Eschborn. war Zwangsarbeiter in Eschborn.

Würde er noch leben, wäre er 74 Jahre alt. Ja, wenn ihn doch jemand suchen könnte... und gar finden würde! Auch Walentyna H. war Zwangsarbeiterin in Eschborn. Doch in Eschborn wird alles dem Zufall überlassen. Wer von den ehemaligen Zwangsarbeitern von selbst darauf kommt und in Eschborn nachfragt, dem wird geholfen - wer jedoch nichts von seinen Chancen ahnt, der bleibt

unwissend. So will es die Stadt Eschborn/Ts. - auf Ehre und Gewissen. Oder “streng nach Datenschutz”. Deutsche Nachkriegsgerechtigkeit? Oder Selbstgefälligkeit der Ignoranten? Asche auf unsere Häupter, die wir ein solches unglaubliches Verhalten nicht verhindern können. 5.5.2001 |